HOMMAGE A LA REVUE PLEINE MARGE

Publiée de mai 1985 à octobre 2009 (n°49-50) la revue Pleine Marge a toujours porté en sous-titre Cahiers de littérature, d’art plastique et de critique. A ce sous-titre s’est ajouté, à partir du numéro 44, la formule Surréalisme & autres modernités. Du début à la fin cette revue aura paru grâce aux soins attentifs et passionnés de Jacqueline Chénieux, elle-même entourée d’une équipe non moins passionnée. Dans le premier numéro elle présentait le projet éditorial:

« Il y aura une fois encore un désir et la rencontre de son objet: donner sa place, pleinement, à toute une lignée de textes et d’images qui interrogent le surréalisme et ses marges, à des textes critiques qui en explicitent les enjeux. Il ne s’agira pas pour autant de ressusciter par artifices tels courants de sensibilité qui appartiennent à l’histoire: ni « néo-surréalisme » ni « nouveau romantisme ». Il s’agit, sans présupposé dogmatique, d’offrir un bel espace à des textes dans lesquels affluent la révolte, la dérision, la ferveur, la fantaisie, le lyrisme – à ces sources encore où le deuil et le désir d’écrire s’aiguisent et se trempent.

Le titre de Pleine Marge en appelle d’abord au grand poème qu’écrivit André Breton alors qu’il séjournait avec Pierre Mabille à Salon-de-Provence, puis à Martigues en août 1940, après la débâcle. Texte programmatique, dont la boucle va chercher loin dans le passé les grands intercesseurs:

O grand mouvement sensible par quoi les autres parviennent à être les miens (...) Ceux dont le regard fait un accroc rouge dans les buissons de mûres M'entraînent m'entraînent où je ne sais pas aller

Appel à calligraphier dans les marges de nos écrits les noms en référence de ceux qui nous ont guidés, veilleurs aigus.

Cette marge, donc: une marge pleine, et non pas de graffiti ni de fureurs. Mais plénitude du premier geste de l’écriture, de son repli, de son rebond. Plénitude enfin d’une vacance essentielle, celle de notre rêverie, plénitude d’une page où respirer, plage du désir d’errer, d’aimer. »

L’histoire du Surréalisme est inséparable de celle des revues grâce auxquelles il s’est fait connaître et s’est propagé, livrant plus d’une bataille. Depuis la revue Littérature fondée en février 1913 par Aragon, Breton et Soupault jusqu’à L’archibras, dont le premier numéro sort moins d’un an après la mort d’André Breton le 28 septembre 1966, numéro dans lequel Jean Schuster écrivait: « des divers écueils qu’il nous faudra éviter, le plus dangereux, le plus menaçant est dans l’éventualité d’une survie purement formelle, la survivance du signe à la chose signifiée, tant de fois dénoncée par Breton comme la pire maladie de l’esprit, risquant de frapper le Surréalisme même. Je ne vois pas quel effet vaguement conjuratoire nous pourrions espérer de la dissimulation de ce péril. Inversement, la conscience que chacun de nous en prendra ne peut manquer de multiplier les initiatives, d’éveiller le pouvoir créateur, de faciliter le passage de l’informulé au formulé. » Publiée elle-même à partir de 1985 et jusqu’en 2009 la revue Pleine Marge n’a-t-elle pas participé exemplairement de ce pouvoir créateur?

Françoise Nicol, dans un article de La revue des revues (n°57) intitulé Pleine marge, « il y aura une fois encore » écrit ceci:« La revue brise nécessairement la clôture du texte, et la polyphonie qu’elle met en œuvre fait méthode. Le but était donc de « fabriquer pour comprendre ». » Chaque numéro en effet, et ceci avec une remarquable continuité, met en libre rapport des textes d’auteurs connus ou moins avec des textes critiques et des reproductions soignées et souvent en couleurs d’œuvres plastiques. Il ne s’agit pas, pour chaque numéro, d’un collage arbitraire ou forcé ni à contrario de chercher l’unité d’un thème ou d’un motif. L’enjeu est de provoquer des rencontres, des échos, des mises en résonance et en « raisonnance », le tout dans une continuation de l’esprit surréaliste. Plus loin dans son texte Françoise Nicol parle encore d’un « regard oblique » et de « la contiguïté comme méthode« : « Est-ce dans la Grèce antique qu’il faut chercher l’attraction de la revue pour l’adjectif « oblique »? Le regard d’Apollon Loxias renvoyait à l’ambiguïté des oracles, lumineux et obscurs à la fois. Pensons aussi à la morphologie de la langue grecque dans laquelle on appelle « obliques » les cas qui ne sont pas directs (tous sauf le nominatif et le vocatif). Ailleurs il est question du regard « de biais » ou d’un pas « de côté ».

Pour illustrer ces propos et « fabriquer pour comprendre » nous examinerons successivement quatre articles parus dans la revue: trois article du n°1 et, pour finir, un du n°49-50.

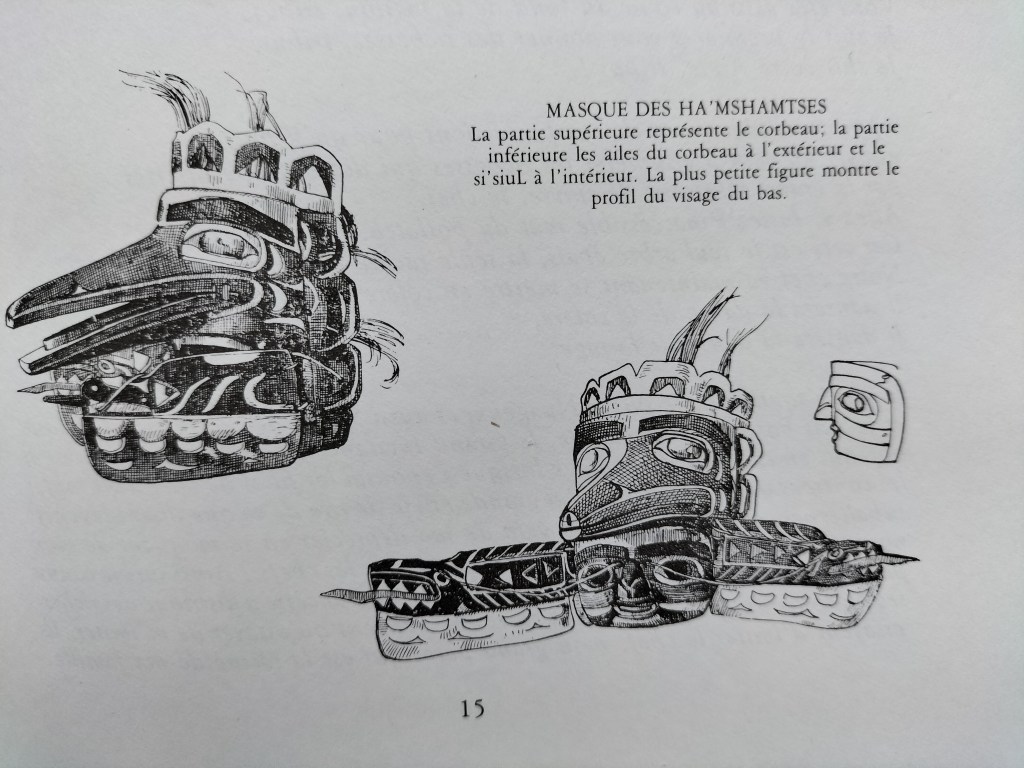

Le n°1 s’ouvre sur un texte d’André Breton consacré aux masques à transformation de la côte pacifique Nord-Ouest. Ce texte est accompagné d’une belle reproduction en couleur ainsi que de plusieurs dessins. André Breton commence par préciser ce qui, pour lui, constitue l’enjeu de tels objets. Ni un simple trophée muséal destiné à satisfaire la curiosité d’un visiteur, ni une simple relique à la disposition de la curiosité des historiens mais un objet qui devrait permettre de faire l’expérience d’une « culmination des forces instinctives, tendant à leur épanouissement imaginatif. » Breton s’appuie sur une citation de Georges Burdaud, auteur d’un livre sur les masques primitifs « Ce qui subsiste d’inexpliqué, de fatal, dans le monde, vient se mêler à cette enveloppe vibrante d’instincts que le traîne partout après lui et l’agrandit encore en lui communiquant une profondeur inconnue ». Cependant Breton n’écarte pas l’intérêt des approches anthropologiques pour élucider les significations originairement inscrites dans ces objets et particulièrement pour ce qui concerne ces masques à transformations qui ne sont pas des objets statiques: « La vertu de l’objet à considérer réside avant tout dans une possibilité de passage brusque d’une apparence à une autre. Il n’est pas une œuvre statique, si réputée soit-elle, qui, avec celle-ci, puisse supporter la comparaison sous le rapport de la vie (et de l’angoisse). »

Pour exemplifié l’intérêt de l’étude anthropologique des significations attachés à ce type d’objet André Breton cite longuement Claude Lévi-Strauss. Rappelons que la relation d’amitié entre Breton et Lévi-Strauss s’est nouée sur le bateau qui leur avait permis, au printemps 1941, de fuir la France de Vichy et le Nazisme. Tandis que Breton était catalogué « anarchiste dangereux« , Lévi-Strauss témoignera: « Moi je me sentais déjà gibier de camp de concentration. » Quant à Breton il sera lui témoin des insultes subies par son ami à Fort-de-France: « Non non vous n’êtes pas français, vous êtes juif et les juifs dits français sont pires pour nous que les juifs étrangers ». Plus tard Lévi-Strauss sut exprimer sa dette envers le Surréalisme: « Certains d’entre nous [les ethnologues] avons acquis une connaissance directe des forme de vie et pensée exotiques, qui faisait défaut à nos devanciers, mais n’est-ce pas aussi que le Surréalisme a transformé notre sensibilité et que nous lui sommes redevables d’avoir, au cours de nos études, découvert ou redécouvert un lyrisme et une probité » (Leçon inaugurale au Collège de France).

Mais revenons à notre texte et aux masques à transformations. Dans la citation choisie par Breton Lévi-Strauss rapporte les conclusion de Leonardo Adam concernant certaines caractéristique communes entre cet art de la Côte Nord-Ouest et celui de la Chine archaïque. Cette analyse met en évidence les éléments susceptibles d’entrer dans une logique de transformations et on sait que c’est ce genre de procédures que Lévi-Strauss cherchera à découvrir dans les corpus de mythes. Breton n’ignore pas non plus le contexte historique, culturel et géographique avec ses oppositions tranchées et ses hiérarchies. Remarquons cependant pour finir que, si Breton souligne l’intérêt de telles approches analytiques, il termine sa présentation en s’efforçant de revenir à la charge émotionnelle, affective et de fulgurance imaginaire contenue dans ces objets susceptibles de nous apparaître ainsi comme les messagers d’une sorte d' »ancêtre-Protée »: « ils embrassent l’un des plus grands vertiges humains en réalisant le transformisme non plus seulement en pensée mais en action. »

Il s’agirait donc ici de dépasser l’opposition intellectuelle des contraires, non dans une pure dialectique rationnelle, comme le veut toute une tradition philosophique occidentale depuis Platon, mais dans l’expérience concrète, affective et intellectuelle d’une fusion inspirée…

Le texte de Breton est associé à la publication d’un Chant du chef (poème kwakiutl – traduit par Michel Tauriger) auquel fait suite article très documenté de Marguerite Bonnet dans lequel sont longuement précisés les liens durables et passionnés de Breton avec les objets d’arts premiers et plus particulièrement les masques. Cet article précise aussi les sources ethnographiques qui permettent de relier ce chant et ces masques aux cérémonies dansées et particulièrement à celle du potlatch: « Dans les unes comme dans les autres les porteurs de masques à transformation représentent des êtres surnaturels; réanimant le mythe de l’origine, ils proclament par leurs chants les privilèges particuliers des chefs et, composant la beauté avec l’épouvante, tirent des effets dramatisant des transformations que le masque permet. »(P24)

Le même n°1 propose un article d’Ingrid Ebertz mettant en relation Breton et Kandinsky: Kandinsky, Breton et le modèle intérieur. Il s’agit en effet d’une enquête visant à établir un lien entre la notion de « sens intérieur » mise par Kandinsky au fondement de sa conception de l’art et de la création, telle que développée dans Du spirituel dans l’art, et celle de « modèle purement intérieur » introduite par Breton dans La révolution surréaliste. Breton n’ayant jamais reconnu explicitement la dérivation de son expression à partir des conceptions développées par Kandinsky dans son manifeste, l’intérêt de cette enquête est de recueillir un certain nombre de pièces à conviction et de rendre convaincante l’idée de cette filiation en en situant le contexte et en en éclairant les fondements philosophiques. Il s’agit dans un premier temps d’établir la nouveauté de l’expression de Kandinsky pour en dégager la force de rupture. Le sens intérieur permet de rompre avec une certaine conception de la peinture « rétinienne » tout en évitant de revenir à des positions idéalistes. C’est tout l’enjeu qui se dissimule derrière le terme de « spirituel » (« Geistige »). L’auteur de l’article rappelle le rôle de la pensée de Nietzsche sur celle de Kandinsky et montre que l’enjeu de ce sens intérieur correspond à la possibilité re renouer avec un sens originaire, premier, antérieur aux habitudes culturelles et aux découpages linguistiques: « On voit que la perspective kandinskienne de 1910 dépasse la perspective saussurienne de 1916: la distinction de la parole et de la langue se limite au système socio-symbolique, tandis que le sens intérieur s’étend aux possibilités de la langue en-deça de la grammaticalité et de la signification, et met en question la position de l’objet univoque ainsi que celle du sujet unitaire.« (P.73)

Ingrid Eberz rassemble ensuite les éléments permettant de comprendre l’importance de cette notion kandinskienne, son influence ou sa résonance dans les milieux artistiques de l’époque. Entre 1910, date de la première édition de Du spirituel dans l’art, et 1925, date de parution de La Révolution surréaliste, où Breton introduit son expression il y a eu la guerre: une « table rase » sanglante s’est imposée avec la nécessité de transmuter la destruction en renouveau, le chaos en création et en renouvellement du sens. Dans l’enquête qui vise à reconstituer la genèse de cette formule le rôle de « passeur » de Guillaume Apollinaire est mentionné, celui de Pierre Naville avec son article Beaux-arts dans le n°3 de La révolution surréaliste, ainsi que le travail de destruction/invention mené par Picasso et qui constitue un révélateur pour Breton, comme le confirme cette citation: « La route mystérieuse, où la peur à chaque pas nous guette, où l’envie que nous avons de rebrousser chemin n’est vaincue que par l’espoir fallacieux d’être accompagnés, voici quinze ans que cette route est balayée par un puissant projecteur. Voici quinze ans que Picasso, explorant lui-même cette route, y a porté fort avant ses mains pleines de rayons. »(Le surréalisme et la peinture – 1925).

Pour finir l’article tente de dégager l’enjeu ultime, pour l’art mais aussi pour la philosophie, de ce « modèle intérieur » auquel il faut aussi associer la formule de « dictée magique ». Car il ne s’agit ni de revenir à la « chose en soi » kantienne, ni à l’Idée platonicienne. Ingrid Ebertz écrit: « Le dispositif visionnaire auquel Breton se réfère quand il dit que le continent futur est une dimension où nos yeux reflètent ce qui, n’étant pas, est pourtant aussi intense que ce qui est, fait apparaître un élément temporel et spatial qui accompagne tout penser, mais qui n’a pas son origine dans l’intériorité subjective et qui, pour cette raison, a toujours été oblitéré par la pensée occidentale préoccupée par l’opposition du sujet et de l’objet dans l’acte représentatif. »(P.78) En un sens on pourrait alors revenir à la conclusion de l’article que Breton a consacré aux masques à transformations. Mais on pourrait aussi se demander ce que d’autres traditions encore ont à nous dire ou à nous apporter. Dans la tradition chinoise par exemple il est intéressant de remarquer que la position esthétique fondamentale n’est pas tant celle d’une contemplation de l’œuvre, position elle même fondée sur une distinction voulue claire et nette du sujet et de l’objet, que celle d’un accord et d’une fusion ou d’une immersion du sujet dans une vision (ou une audition) qui annule la distinction de l’intérieur et de l’extérieur et dont le fondement comme l’horizon prend un sens cosmique (Voir à ce sujet: Éloge de la fadeur, ou encore: Vivre de paysage, de François Jullien ainsi que Vide et plein – le langage pictural chinois de François Cheng).

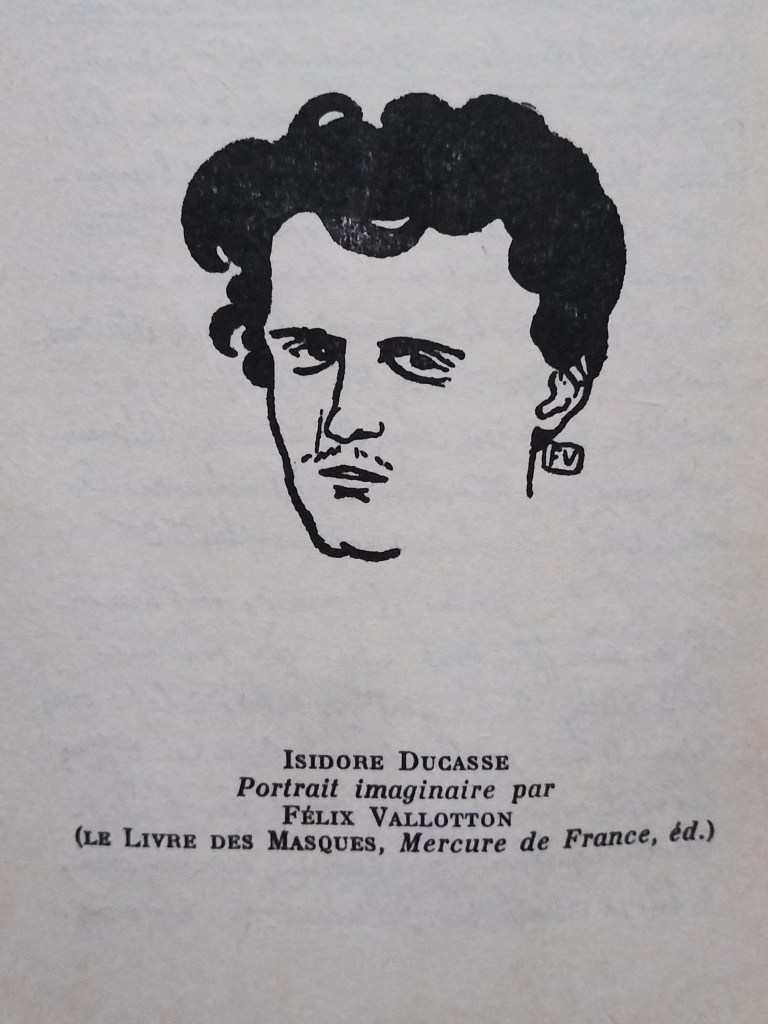

C’est Lautréamont qui, maintenant, va nous permettre de tirer un fil entre ce premier numéro de Pleine Marge et le dernier, publié en octobre 2009. Dans son article intitulé Paul Valéry corrigé par André Breton et Paul Éluard – Notes Marie-Paule Berranger s’interroge sur le lien entre deux séries d’aphorismes. Paul Valéry avait publié une série d’aphorismes intitulée « Littérature » dans le numéro 20 de la revue Commerce. Dans Notes sur la poésie, texte publié dans le n°12 de La Révolution surréaliste, André Breton et Paul Éluard reprennent ces aphorismes en les modifiant ou en les « corrigeant ». Le texte de La Révolution surréaliste comporte, en guise de préface, une assez longue citation des Poésies de Lautréamont ainsi qu’un exemple de proverbe corrigé : « Il faut rendre à César ce qui ne lui appartient pas. » Le propos de Marie-Paule Berranger consiste à montrer que le travail de « correction » appliqué par Breton et Éluard à Valéry fonctionne comme une mise en œuvre de la leçon des Poésies de Lautréamont. Il s’agit précisément de faire ce que les Poésies, prises au pied de la lettre, peuvent dire de ne pas faire: « Lorsqu’un prédécesseur emploie au bien un mot qui appartient au mal, il est dangereux que sa phrase subsiste à côté de l’autre. Il vaut mieux laisser au mot la signification du mal. Pour employer au bien un mot qui appartient au mal, il faut en avoir le droit. Celui qui emploie au mal les mots qui appartiennent au bien ne le possède pas. Il n’est pas cru. Personne ne voudrait se servir de la cravate de Gérard de Nerval. » (Lautréamont – Poésies)(1). L’article de Pleine marge montre d’abord en quoi les « corrections » apportées par Breton et Éluard à Valéry ne doivent pas être considérées comme une contradiction mais plutôt comme un nouveau point de vue, une nouvelle perspective: « Les corrections consistent essentiellement en une différence de perspective. Elles confrontent des jugements pour mettre en évidence la relativité des valeurs et dégager les implications idéologiques du texte valéryen. » (P105). Nietzsche ici au moins autant que Hegel.

Il me semble intéressant, à ce point, de revenir à la préface de Breton aux Poésies de Lautréamont (Édition G.L.M., Paris, août 1938). Dans cette préface Breton affirme le caractère d’unité fusionnelle des deux textes de Lautréamont et l’enjeu de cette fusion: « C’en est fait des limites dans lesquelles les mots pouvaient entrer en rapport avec les mots, les choses avec les choses. Un principe de mutation perpétuelle s’est emparé des objet comme des idées, tendant à leur délivrance totale qui implique celle de l’homme. A cet égard, le langage de Lautréamont est à la fois un dissolvant et un plasma germinatif. » Dans la conclusion de cette courte préface Breton affirme que, psychologiquement, l’unité des deux textes de Lautréamont, des deux volets de son diptyque, leur clé commune est l’humour. Toutes les opération linguistiques qui peuvent éclairer la « mécanique » du texte de Lautréamont conduisent à cet humour « parvenu avec lui à sa suprême puissance et qui nous soumet physiquement, de la manière la plus totale, à sa loi. » Sur ces mécanisme l’article de Marie-Paule Berranger apporte un éclairage précieux. Terminons ici par un petit excursus freudien. Dans son article de 1928 sur l’humour (Der Humor) Freud tente de déchiffrer et de démonter le mécanisme humoristique à la lumière de sa clinique et de sa métapsychologie. La conclusion de sa réflexion consiste à rattacher les manifestations de l’humour à une sorte de « victoire du surmoi » relativement aux inévitables souffrances attachées à la réalité, une victoire donc du principe de plaisir par rapport au principe de réalité. Si l’analyse freudienne semble quelque peu dégrisante celui-ci ne manque pas de reconnaître la haute valeur culturelle de l’humour: qui voudrait se servir de la cravate de Gérard de Nerval? (2)

Nous suivrons maintenant le fil conducteur Lautréamont en nous intéressant à l’article de Makoto Asari publié dans le dernier numéro de la revue Pleine marge, le numéro 49/50, en octobre 2009. Cet article, intitulé « Âmes sœurs » porte sur les liens existant entre Les chants de Maldoror et L’Ange en décomposition, dernier roman de Mishima.

L’auteur rappelle pour commencer le contexte de la fin des années soixante, dans les milieux culturels et artistiques d’avant-garde de Tôkyô. On y apprend que Mishima suivait de près ces mouvements et assistait à des spectacle du butô. C’est au cours de cette même période que commence à paraître au Japon un Recueil des œuvres d’André Breton en sept volumes. Son roman Les amours interdites (Titre dans la traduction française) avait été transposé en bûto dès l’année 1960, au cours d’un récital fameux où figuraient encore deux œuvres inspirées par Lautréamont. Makoto Asari écrit: « Ainsi Lautréamont était-il, dans le mouvement d’avant-garde de cette époque, une référence importante.. Néanmoins, je n’ai jamais remarqué que l’on reliât de quelque manière Mishima à Lautréamont. Il est frappant d’ailleurs que Rimbaud lui-même ne soit pratiquement jamais associé au nom de Mishima. Et pourtant, on ne saurait tenir pour négligeable le rapport entre ces deux poètes et Mishima.(P.148).

Le premier indice utilisé dans cette enquête littéraire à propos de Rimbaud est constitué par les plaques de métal utilisées par Tatsumi Hijikata, créateur du bûto, dans ses spectacles et qui auraient leur origine dans la Lettre au voyant de Rimbaud. Concernant Mishima le rôle joué par Rimbaud est, d’après l’auteur central dans l’ensemble de la tétralogie de La Mer de la fertilité. Ce rôle concerne le thème du « mourir à vingt ans », dans la fleur de l’age, après avoir réalisé une forme de perfection, chef d’œuvre ou grande action. On voit que ce thème correspond à celui de l’héroïsme et concerne aussi le suicide dont on sait que la culture japonaise traditionnelle, la culture du samouraï plus précisément et à laquelle Mishima s’est intéressé de près, a modélisé la ritualisation. D’après l’auteur le modèle rimbaldien aurait, chez Mishima, succédé à celui qu’avait constitué pour lui depuis sa jeunesse Radiguet et son Bal de compte d’Orgel: « C’est-à-dire que Mishima gardait en tête, plutôt que l’image de Radiguet, celle de Rimbaud survivant après avoir atteint la perfection avant 20 ans en tant que poète. »(P150)

Concernant la présence de Lautréamont et des Chants de Maldoror dans l’Ange en décomposition Makoto s’appuie en premier lieu sur la reconnaissance d’un thème commun qui est celui des « âmes sœurs » ou « âmes miroirs », thème qui implique donc aussi celui du « double » ou de la « double conscience ». Cette convergence reçoit une confirmation à la découverte d’une nouvelle de Mishima: »Je peinais cependant à trouver un appui solide pour démonter cette similarité, jusqu’à ce que, tout récemment, mon attention soit attirée par Pain au raisins, courte nouvelle de Mishima, datant de 1963. Selon l’auteur c’est le passage des « noces de Maldoror avec le requin » qui est ici en cause et, de plus, l’ouvrage de Lautréamont est explicitement nommé dans ce récit. Dans ce sont Honda et Toru qui incarnent le tandem d’âmes sœurs ou de gémellité. La question du mal est donc articulée ou associée ici à celle du double à travers une problématique de la pureté, de la conscience de soi et de l’autre constituant un « drame du mal radical » pour reprendre la formulation kantienne de l’auteur. On terminera cette rapide recension de l’enquête menée par Makoto Asari en s’interrogeant sur le mobile. Si la problématique est celle de la mort à 20 ans, de la mort héroïque dans son rapport à la perfection transformée en problématique de survie à la manière du départ de Rimbaud pour l’Afrique on peut comprendre l’intérêt de cet ange pourrissant, de cet ange en décomposition, l’œuvre de Lautréamont ayant donc joué un rôle d’agent de pourrissement. Dans un essais passionnant sur Mishima Marguerite Yourcenar traduit « L’Ange pourrissant » par « L’Ange pourrit ». Il est probablement préférable, concernant la traduction de mettre l’accent sur le processus…

Nous complèterons ces remarques en nous appuyant sur une lecture de l’ouvrage de Mishima intitulé Le pavillon d’or et dans lequel on trouve ce passage: « Le piège numéro un résidait dans l’ordre donné au prieur adjoint de ne me faire aucune allusion à la chose. Réellement innocent, je pouvais continuer à vivre chaque jour comme si de rien était. Coupable, au contraire, il fallait faire montre d’un peu d’astuce, être capable d’imiter à la perfection le train-train quotidien, la vie calme et pure de l’innocence, ou, en d’autres termes, de quelqu’un qui n’a rien à avouer. Oui, il fallait faire « comme si »: c’était le meilleur moyen, c’était même le seul qui pût faire croire à mon innocence. telle était l’arrière-pensée du prieur! Voilà le piège qu’il me tendait! Cette seule pensée me plongeait dans une rage folle. » Ce roman, conçu à partir d’un fait divers de juillet 1950 (L’incendie volontaire de Pavillon d’Or, un temple de Kyôto par un bonze novice de vingt cinq ans), se déroule comme le roman d’initiation au mal d’un enfant devenant bonze novice au temple du Pavillon d’Or. La particularité de Mizoguchi, doté d’une faible complexion, peu séduisant, est d’être en outre affligé de bégaiement:« Mon seul et unique orgueil venait de l’impossibilité de me faire comprendre: comment, dans ces conditions, eussé-je éprouvé l’invincible besoin d’exprimer les choses et de me faire comprendre? « Ce que les autres voient et transmettent, me disais-je, le destin ne l’a pas fait pour moi. » Et ma solitude allait engraissant – comme une grosse truie. » Ce roman tisse avec dextérité et subtilité les thèmes du bien et du mal, de la beauté et de la laideur ou de la monstruosité, de l’innocence, du sexe et de la culpabilité. Tout au long du récit le mystère de ce mélange complexe ne se pénètre vraiment qu’à travers le lien constamment établi avec le monde les apparences incessamment changeantes de la nature…

Au cours du récit Mizoguchi, devenu étudiant, rencontre Kashiwagi, autre étudiant affligé, lui, de deux pieds bots. Kashiwagi lui devient un guide et un initiateur pour explorer le lien entre la beauté et le mal, l’innocence et le crime, la culpabilité et la délivrance: « Ce larcin me rendait tout joyeux. Le premier contact avec Kashiwagi se traduisait toujours pour moi par de menues immoralités, de menus sacrilèges, de menues manifestations de l’esprit du mal, toutes choses qui me remplissaient de contentement. Je me demandais toutefois si, à un accroissement régulier de la « charge » de mal, correspondrait indéfiniment un accroissement parallèle de mon plaisir.« . L’art, dont le Pavillon d’Or représente une monstrueuse perfection, est encore représenté dans ce parcours par l’art de la flute et par l’ikebana, art japonais du bouquet. « Quelle étrange chose, pourtant, que la musique! Cette beauté si brève à qui le flutiste donne l’être change un instant fini en pure durée; jamais on ne la reverra; comme ces êtres qui ne font que passer, comme les éphémères, elle est émanation pure, abstraction parfaite de la vie même. Rien ne ressemble à la vie, comme la musique; pourtant, bien que la beauté du Pavillon d’Or fût de la même essence, il n’était rien qui, autant qu’elle, parût loin de la vie, remplie de dédain pour elle… A la seconde même où Kashigawi acheva le « Chariot du palais », la musique, cette immatérielle existence, expira; et il ne resta plus, intactes, inentamées, que la forme hideuse de Kashigawi et sa ténébreuse pensée. »

On retrouve ici le thème du double mais, en quelque sorte, dédoublé. Il y a d’abord le double lumineux incarné par Tsurukawa, étudiant qui aurait pu retenir Mizoguchi du côté du bien et de l’innocence. Tsurukawa meurt accidentellement et laisse la place à Kashiwagi qui, avec son âme noire et tourmentée, s’accroche au réel. Le thème de la mer est aussi présent: « C’était donc la mer du Japon! La source de tous mes malheurs, de mes pensées ténébreuses, de ma laideur et de ma force! qu’elle était houleuse! Les vagues, sans repos, l’une suivant l’autre, roulaient vers la côte. Entre deux replis, on devinait la surface lisse et grise de l’abîme. » Et c’est devant ce spectacle fascinant et vénéneux que Mizoguchi reçoit la révélation négative, une sorte de noir satori : « Mais cette idée qui, jamais, jusqu’à ce jour, ne m’avait effleuré, à peine eut-elle pointé en moi que ses forces, que ses dimensions incontinent décuplèrent. C’est elle, maintenant, qui m’enveloppait dans ses plis; et elle disait: « IL FAUT INCENDIER LE PAVILLON D’OR. »

On peut sûrement admettre une influence de Lautréamont sur l’auteur, d’autant plus que le héro, Mizoguchi, reconnaît lui-même avoir été influencé par ses lectures: « La bibliothèque de l’université était ma seule et unique distraction. Qu’y lisais-je? Non pas des livres sur le Zen, mais, à mesure qu’elles me tombaient sous la main, des traductions de romans et d’ouvrages philosophiques. Je n’ose ici donner le nom de ces écrivains et philosophes. Certes, je subis leur influence, et ils sont plus ou moins responsables de l’acte que je commis par la suite; je tiens pourtant à croire que cet acte m’appartient en propre, et je m’irriterais notamment qu’on l’imputât à l’influence directe de quelque philosophie existante. » Reste donc l’influence du bouddhisme. Le héro devient bonze dans un temple bouddhiste Zen, selon la volonté de son père. Cependant, bien qu’on le sente imprégné par la culture japonaise et en particulier bouddhique, son père lui-même étant prêtre, et animé par une sorte de quête spirituelle, il reste imperméable aux rituels qui lui apparaissent comme des coques vides, la marque d’une tradition qui a perdu son élan spirituel. Le bouddhisme, dans sa tradition Zen, est donc bien là mais privé d’un soutien véritable, à la fois de la part de la société qui a tendance a préférer le shintoïsme et aussi à se laisser influencer par l’Occident et les occupants américains, mais aussi par le clergé plus ou moins corrompu ou indifférent. C’est ce contexte de désorientation délétère qui rend possible la dérive spirituelle du héro, dérive dont les prémices se tenaient peut-être déjà dans la doctrine alors même que ce héro semble bien avoir une prédisposition au mal ou à la perversion, prédisposition éveillée au contact de Kashiwagi, son double maléfique.

Peu avant son passage à l’acte c’est le Pavillon d’Or lui-même qui fait reculer Mizoguchi:« Pareille beauté n’avait pas son égale. Et je savais maintenant d’où me venait mon extrême fatigue: cette Beauté tentait sa dernière chance; elle faisait peser sur moi le poids de sa force, cherchait à me prendre dans les rets de cette impuissance à laquelle j’avais tant de fois succombé. Mes jambes, mes bras perdirent leur ressort. Il n’y avait qu’un instant, l’acte était à un pas de moi, à ma portée; à présent je battais en retraite; j’en étais déjà fort loin. – Je n’avais qu’un pas à faire, tout était prêt, murmurai-je. Cet acte que j’ai si totalement rêvé, ce rêve que j’ai si totalement vécu, est-il indispensable de l’accomplir?« . Cependant ce sont des souvenirs qui vont « catapulter » Mizoguchi dans l’avenir et surtout celui d’un texte bouddhique célèbre: « Oui, c’était la première ligne du passage fameux du chapitre de l’Éclairement populaire, dans le Rinzairoku: la suite coula d’elle-même: »Si tu croise le Bouddha, tue le Bouddha! Si tu croise ton ancêtre, tue ton ancêtre! Si tu croise un disciple du Bouddha, tue le disciple du Bouddha! Si tu croise tes père et mère, tue père et mère! Si tu croise ton parent, tue ton parent! Alors seulement tu esquivera l’entrave des choses, et tu sera libre… » Ces mots m’arrachèrent à l’impuissance où j’avais sombré. D’un seul coup je sentis dans tout mon être une surabondance d’énergie. » A la toute fin du roman, juste après avoir mis le feu au Pavillon d’Or qui se consume au loin, Mizoguchi fait cette ultime confidence: « Dans l’autre poche, ma main rencontra le paquet de cigarettes. Je me mis à fumer. Je me sentais l’âme d’un homme qui, sa tâche terminée, tire une bouffée. Je voulais vivre.

En août 1967, trois mois avant son spectaculaire hara-kiri au Quartier général de la Force d’autodéfense à Tokyo, Mishima publie son interprétation du Hagakuré(3). Une maxime tirée de ce livre ornait le bandeau qui ceignait son front au moment où il tenta de haranguer la foule juste avant de se suicider. Dans l‘Avant-propos il confie ses admirations littéraires, rappelle celle du Bal du compte d’Orgel ainsi que celle, non moins importante des Œuvres de Akinari Ueda(4). Mais c’est sur celle du Hagakuré qu’il insiste: Pendant la guerre, le Hagakuré était comme un objet luminescent exposé au grand jour; or, c’est dans les ténèbres les plus noires que le Hagakuré jette son éclat véritable. » C’est dans le contexte de ce prologue que Mishima cite l’article intitulé Jour faste de l’écrivain (1955) où, pour la première fois il a confessa sa « dévotion » pour le Hagakuré et, entre autres, cite ce passage: « Aux yeux de l’homme d’action, la vie apparaît souvent comme un cercle qu’il s’agit de parfaire par l’ajout d’un dernier et unique point. A chaque instant, un tel cercle se présente à lui, incomplet de par le manque de ce point, et à chaque instant, sa survie est de l’écarter. A l’inverse, l’existence d’un artiste ou d’un philosophe pourrait se représenter comme l’accumulation autour de lui de cercles concentriques et progressivement plus amples. Mais lorsque, à la fin, la mort survient, qui, de l’homme d’action ou de l’artiste, aura eu le plus pleinement un sentiment d’accomplissement? Je suis persuadé qu’un homme dont la mort parfait le monde en un instant par l’ajout d’un unique point en retire un sentiment d’accomplissement beaucoup plus intense. Le pire malheur pour l’homme d’action est que la mort lui échappe alors même que ce dernier et infaillible point a été ajouté. » C’est dans ce même Prologue que Mishima confesse le soupçon qui l’a longtemps hanté « qu’une sorte de couardise se cachait inévitablement sous la surface de toute littérature » et le conflit qui en découlait. Et c’est encore le Hagakuré qui l’a conduit à s’attacher à la Voie conjuguée de l’homme d’étude et de l’homme de guerre(5).

Dans Mishima ou la vision du vide Marguerite Yourcenar rappelle le propos de la mère de Mishima a ceux venu rendre hommage à sa dépouille: « Ne le plaignez pas. Pour la première fois de sa vie, il a fait ce qu’il désirait faire. » Pour terminer ce rapide parcours du Pavillon d’Or j’aimerais citer un passage au moins de ce Hagakuré: « Peser soigneusement ses mots – En toutes circonstances, le premier mot que prononce un samouraï est d’une importance extrême. A travers lui doit se manifester toute la valeur du samouraï. En temps de paix, c’est dans les paroles que se montre la vaillance. Et même dans une époque de chaos et de destruction, il peut suffire d’un mot pour révéler une grande bravoure. On pourrait pourrait dire que ce mot est alors comme la fleur du cœur »

Après ce détour par Mishima et « l’éthique du samouraï » terminons notre hommage à la revue Pleine Marge en citant Jacqueline Chénieux qui, dans la présentation de ce même et dernier numéro 49-50, écrit : « Ainsi se clôt une publication en série dont la constance dans les choix est notre fierté. D’autres que nous se flattent de changer, ou se sont présentés comme les figures de proue d’une époque. Pour nous, non immobilisme, mais référence à quelques valeurs. Cryptogramme d’une époque, plutôt, telle est l’image que nous voudrions laisser de ces vingt cinq années qui ont vu, d’ailleurs, le passage d’un siècle à l’autre. » (P4) Dominique Forget.

(1) Rappelons au passage l’incipit que Lautréamont a placé en tête de ses Poésie: « Je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l’espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du calme et l’orgueil par la modestie. »

(2) Dans un texte consacré à Edgard Poe, sa vie et ses œuvres, Baudelaire, après avoir évoqué la fin tragique de Gérard de Nerval ne fait-il pas la preuve de son propre humour en écrivant: « Parmi l’énumération nombreuse des droits de l’homme que la sagesse du XIX°siècle a recommencée si souvent et si complaisamment, deux assez importants ont été oubliés, qui sont le droit de se contredire et le droit de s’en aller. »?

(3) Le Hagakuré (littéralement caché dans la feuillée) contient les enseignement du samouraï devenu prêtre Jôchô Yamamoto (1659-1719), recueillis et mis en ordre par son élève Tsuramoto Tashiro. Je cite d’après Jukio Mishima Le Japon moderne et l’éthique du samouraï – la voie du Hagakuré (traduit de l’anglais par Emile Jean, ed. Gallimard).

(4) Akinari Ueda (1734-1809) Erudit, poète et romancier de la fin de la période d’Edo, surtout connu pour ses récits surnaturels étranges, au style très travaillé. Son oeuvre a inspiré le cinéaste Kenji Mizoguchi.

(5) Cette doctrine prôné par le gouvernement Tokugawa pendant ses deux siècles de paix incitait les samouraïs à se perfectionner autant dans l’étude et la littérature que dans les arts martiaux.